在医疗场景中,内窥监视器是手术诊断、治疗的“眼睛”,尤其是胃镜、腹腔镜等微创操作,对画面精度、安全性的要求极高。但不少人会将医用内窥监视器与普通监视器(如家用显示器、工业监视器)混淆,实则二者在核心设计、性能标准上存在本质差异。下面从5个关键维度,拆解医用内窥监视器的独特性,帮你清晰区分。

一、合规标准:医疗级认证是硬性门槛,普通监视器无要求

医用内窥监视器必须符合严格的医疗行业标准,这是与普通监视器的核心区别之一。我国对医用内窥监视器执行YY/T0625专用标准,同时需通过生物相容性检测;进口产品还需满足FDA、CE等国际医疗认证。而普通监视器仅需符合消费电子或工业设备标准,无需考虑医疗场景的安全性要求。例如,医用内窥监视器的外壳材质需具备防腐蚀、易消毒特性,普通监视器则无此设计,若用于医疗场景,可能因消毒不当引发交叉感染。

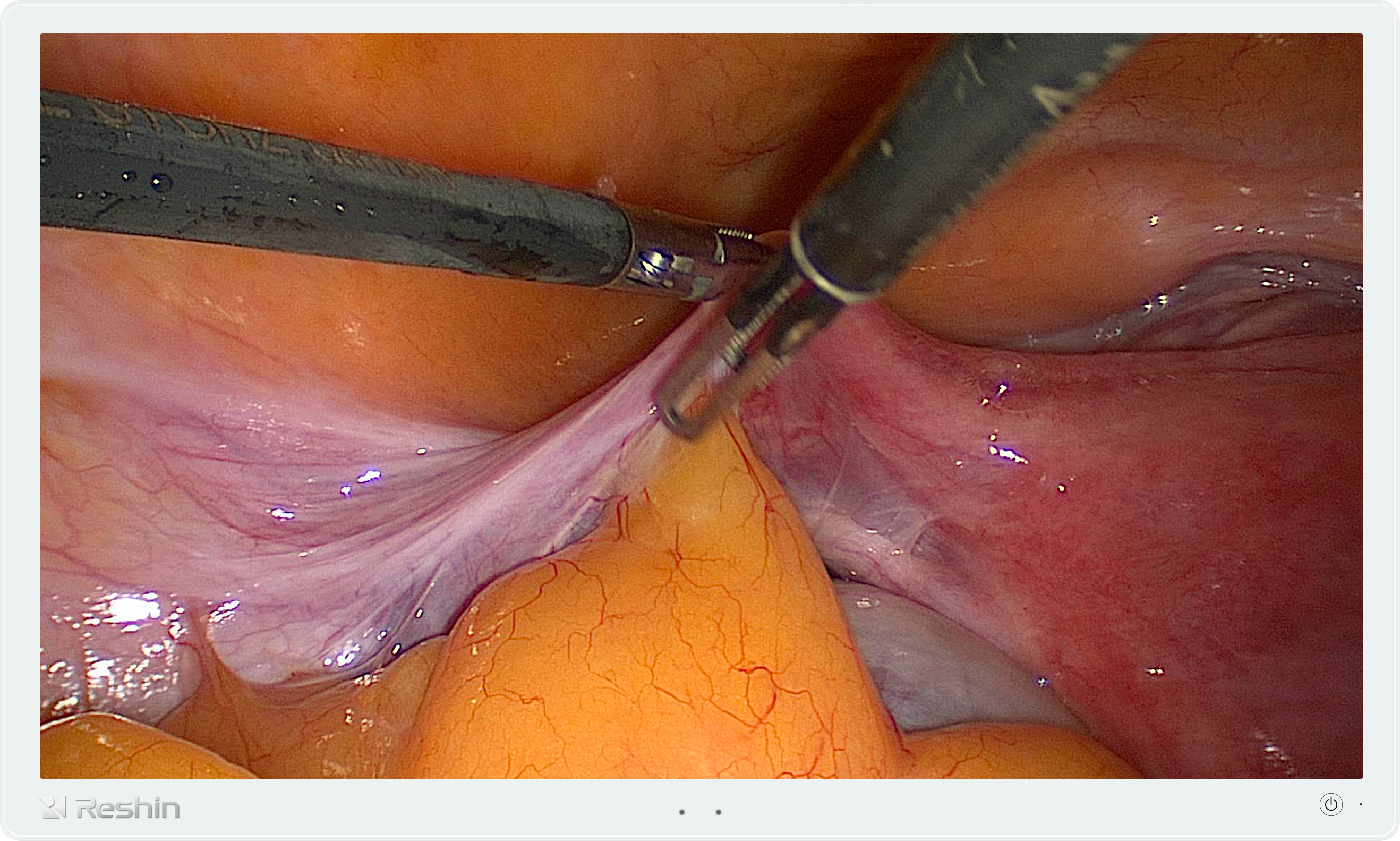

二、成像精度:聚焦医疗细节,普通监视器难以适配

手术中,医生需通过医用内窥监视器观察组织纹理、血管分布等细微特征,因此其成像精度有特殊要求。一方面,医用内窥监视器需支持DICOM色域标准,能精准还原人体组织的真实色彩,避免因色彩偏差导致误诊;另一方面,分辨率、帧率需匹配内窥镜需求,如4K医用内窥监视器可清晰显示0.1mm的黏膜病变,而普通 1080P监视器在微创场景下易出现细节模糊。此外,医用设备还具备“画面增强”功能,可针对性优化手术区域对比度,普通监视器无此定制化设计。

三、抗干扰能力:应对医疗环境,普通监视器稳定性不足

医院手术室存在大量电磁设备(如高频电刀、监护仪),会产生强电磁干扰。医用内窥监视器采用医疗级抗干扰设计,通过屏蔽线缆、隔离电源等技术,确保画面无闪烁、无延迟;而普通监视器的抗干扰能力仅满足日常场景,若用于手术室,易出现画面花屏、信号中断,严重时可能影响手术安全。例如,腹腔镜手术中,普通监视器受干扰后画面卡顿,可能导致医生误判操作位置。

四、消毒与防护:适配医疗清洁需求,普通监视器易损坏

医疗场景中,内窥监视器需频繁消毒,因此其防护设计与普通监视器差异显著。医用内窥监视器外壳采用 IPX4级以上防水设计,支持酒精擦拭、高温消毒,接口处还设有防尘防水密封垫;而普通监视器多为IP20级防护,若接触消毒液或水,易出现电路损坏。此外,医用设备的按键、接口均经过防腐蚀处理,可长期耐受医疗消毒环境,普通监视器则无此耐用性。

五、功能适配:贴合医疗操作,普通监视器无定制化设计

医用内窥监视器会针对医疗场景增加专属功能,如“画中画”(同时显示手术视野与监护数据)、“冻结画面”(方便医生对比病变位置)、“远程传输”(支持专家远程指导),这些功能需与医院HIS/LIS系统兼容;而普通监视器仅具备基础显示功能,无法适配医疗设备的联动需求。例如,在胃镜检查中,医用内窥监视器可同步标注病变位置并上传至病历系统,普通监视器无此医疗协同能力。

综上,医用内窥监视器并非“普通监视器的升级款”,而是针对医疗场景的专业设备,其合规性、成像精度、抗干扰能力等核心特性,都是普通监视器无法替代的。医疗机构在采购时,需明确区分二者差异,避免因误用普通设备影响医疗安全——选择符合医疗标准的内窥监视器,才是保障手术精准、患者安全的关键。