在医疗数字化转型浪潮中,云胶片系统凭借节省存储成本、提升诊疗效率等优势,成为医院影像科升级的重要选择。但部署过程涉及技术对接、流程调整等多环节,需科学规划才能确保落地效果。以下从部署流程与核心注意事项两方面,为医院提供实操指引。

一、云胶片系统部署核心流程

(一)前期调研与方案设计

医院需先成立专项小组,成员涵盖影像科、信息科、医务科及财务科,明确部署目标 —— 是侧重存储减负、跨院协作,还是患者自助查询。随后调研院内现有设备:统计影像设备(CT、MRI 等)型号、PACS 系统版本,确认是否支持 DICOM 3.0 标准(云胶片数据传输核心协议);同时评估网络带宽,要求核心机房上行带宽不低于 100Mbps,避免影像上传卡顿。最后联合供应商制定定制方案,明确数据存储模式(私有云 / 混合云)、部署周期及预算。

(二)技术对接与系统搭建

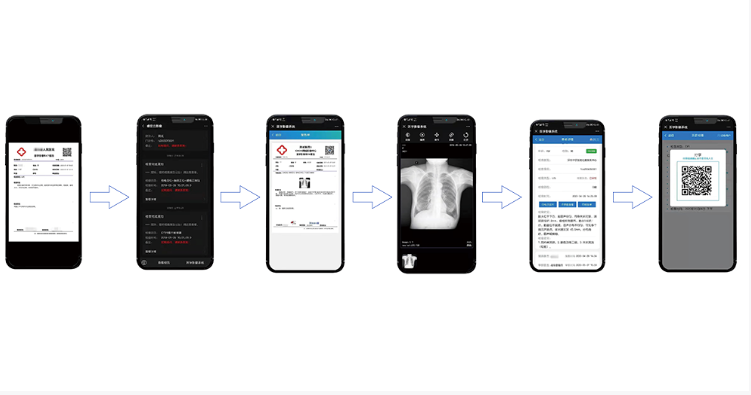

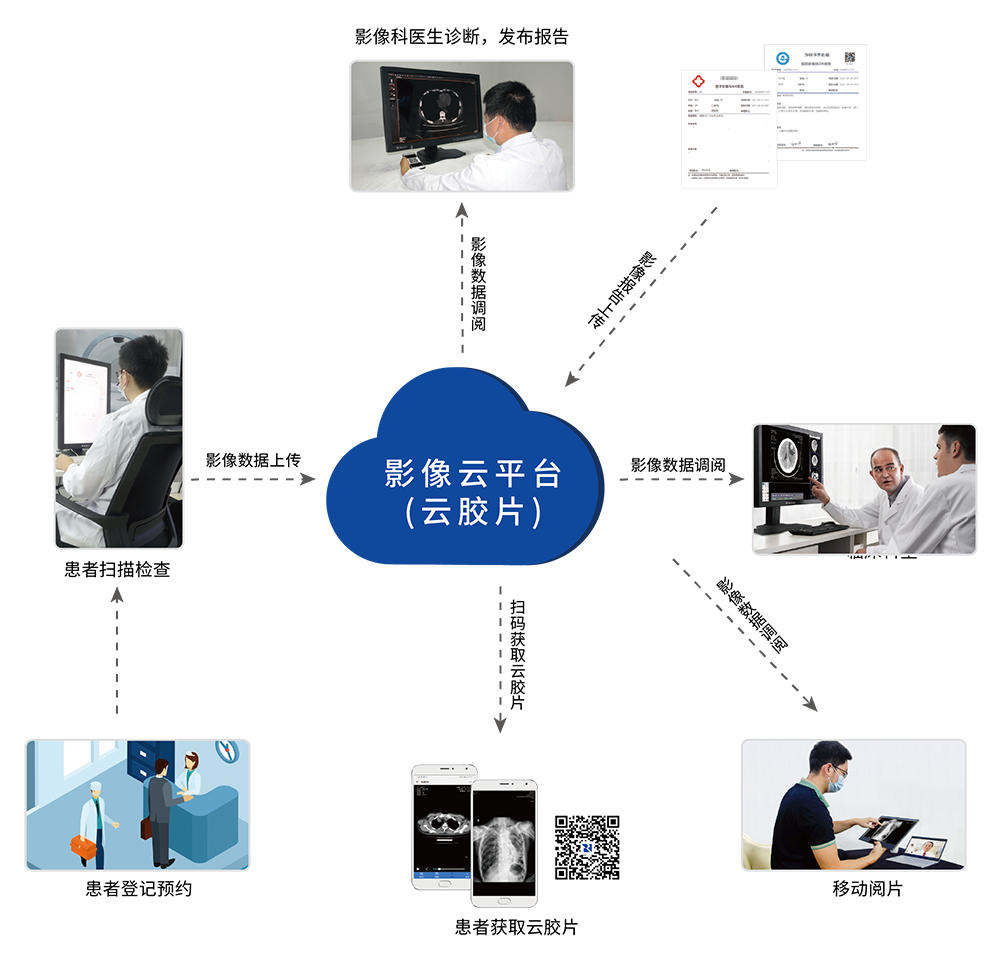

这是部署关键环节,需完成三项核心工作:一是数据迁移,将历史胶片(若为物理胶片需先扫描数字化)通过加密通道导入云平台,期间需逐份校验影像清晰度与病例匹配度,避免数据丢失;二是接口对接,实现云胶片系统与医院 HIS、LIS 系统互联互通,确保医生开具检查单后,患者信息自动同步至云平台,检查完成后影像可实时回传至医生工作站;三是功能调试,测试医生端影像阅片(放大、测量等)、患者端扫码查看、跨院会诊数据共享等功能,确保符合临床使用习惯。

(三)培训与试运行

系统上线前需分层培训:对影像科技术人员,重点讲解设备连接、数据上传故障排查;对临床医生,侧重阅片功能操作与会诊发起流程;对导诊、收费人员,需掌握患者云胶片查询指引。培训后开展 1 周试运行,选取 1-2 个科室试点使用,收集医护人员反馈,例如调整影像加载速度、优化操作界面,同时通过海报、手册告知患者云胶片使用方式(如扫码获取、有效期等)。

(四)正式上线与运维

试运行无问题后全面上线,医院需与供应商约定运维服务:一是日常监控,供应商需实时监测云平台服务器运行状态,确保系统可用性达 99.9% 以上;二是应急响应,针对网络中断、数据异常等突发情况,建立快速响应机制;三是定期更新,根据医疗政策变化(如隐私保护法规)与临床需求,升级系统功能,例如增加 AI 辅助阅片模块。

二、部署关键注意事项

数据安全是底线

云胶片涉及患者隐私,需从三方面筑牢安全防线:一是合规选型,选择通过等保三级及以上认证的云服务商,确保符合《数据安全法》《个人信息保护法》要求;二是加密传输,影像数据上传、下载全程采用 SSL 加密,避免传输过程中被窃取;三是权限管控,实行分级授权,例如医生仅能查看本院患者影像,患者仅能访问本人数据,且操作记录可追溯。

贴合临床需求,避免 “为云而云”

部署前需充分调研临床痛点,例如某医院若以 “提升急诊效率” 为目标,需重点优化影像快速上传功能,确保急诊患者检查完成后,3 分钟内影像可同步至急诊医生工作站;若侧重基层转诊,需强化跨院数据共享接口,实现上下级医院影像无缝流转,避免重复检查。切忌盲目追求功能全面,导致系统复杂、医护人员操作繁琐。

平衡成本与效益

总之,医院部署云胶片系统需遵循 “调研先行、技术适配、安全优先、临床导向” 原则,通过科学流程与细致运维,让云胶片真正服务于诊疗效率提升与患者体验优化,而非单纯的 “数字化摆设”。