医用显示器的价格高出普通显示器不少,很多配置都要求严格,医用显示器能否作为普通显示器使用?这需要从性能适配性、成本性价比、使用场景匹配度三个维度综合分析,结论是技术上可行,但实用性极差,不建议替代。

一、性能:高精度与日常需求的错配

医用显示器的核心性能设计围绕医疗影像诊断展开,与普通用户需求存在显著差异:

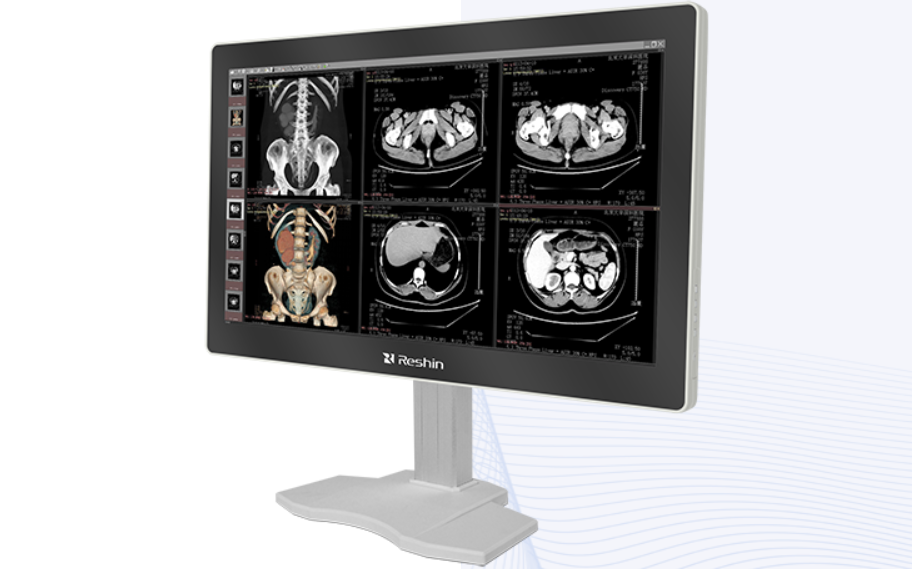

图像精度过剩:医用显示器需符合 DICOM 标准,支持 1024 级灰度(普通显示器多为 256 级),能呈现 X 光片、CT 中的细微病灶(如 0.1mm 钙化点)。但普通用户观看视频、办公时,高灰度会导致画面偏暗、对比度偏低,反而损失色彩层次感(如电影暗部细节易模糊)。

色彩表现错位:医用显示器侧重 “灰度准确性”,色彩校准偏向中性(避免偏色影响诊断),而普通显示器强调 RGB 三原色饱和度(如 IPS 屏的广色域适合设计、追剧)。用医用显示器看剧会出现肤色偏灰、风景色彩寡淡的问题。

功能冗余与缺失:医用显示器标配硬件校准模块(保证长期色彩稳定)、防眩光雾面屏(减少手术室反光),但缺乏普通用户需要的高刷新率(如 144Hz 电竞需求)、曲面屏设计、内置音箱等,甚至接口仅保留 DVI/DP(无 HDMI/USB-C,连接笔记本需转接)。

二、成本:高价买 “无用功能”

医用显示器的成本结构决定了其性价比极低:

采购成本悬殊:同尺寸(27 英寸)医用显示器价格约 8000-15000 元,而普通 4K 显示器仅 2000-4000 元。溢价主要来自医疗认证(如 FDA、CE 医疗级)、定制化面板(抗老化、7×24 小时运行稳定性),这些对普通用户毫无意义。

维护成本更高:医用显示器需每 3 个月进行 DICOM 校准(单次服务费约 500 元),否则灰度偏差可能影响诊断;而普通显示器 1-2 年校准一次即可,甚至无需专业维护。长期使用,医用显示器的隐性成本远超普通产品。

三、场景适配:专业工具的 “水土不服”

医用显示器的设计逻辑与日常场景冲突:

使用体验下降:为符合医疗设备安全标准,其外壳多为防菌材质(坚硬但笨重),且无窄边框、轻薄设计,放在家用桌面显突兀;同时,为避免电磁干扰,机身屏蔽层厚重,散热噪音略高于普通显示器。

兼容性问题:医用显示器的驱动程序仅针对医疗工作站优化,连接普通电脑时可能出现色彩管理失效(如 Windows 系统无法识别灰度校准文件),反而导致画面失真。

医用显示器是 “为单一专业场景定制的精密工具”,其核心优势(高灰度、DICOM 校准、稳定性)在日常使用中会转化为劣势(色彩寡淡、价格高昂、功能缺失)。除非有特殊图像分析需求(如科研级影像处理),否则用医用显示器替代普通显示器属于 “花冤枉钱买不适”,性价比远低于同价位消费级产品。